Lymphödem

SIE HABEN ODER KENNEN JEMANDEN MIT LYMPHÖDEM?

Wir fassen auf dieser Seite alle wichtigsten Infos zusammen.

Lesezeit: 29 Minuten

Zuletzt Aktualisiert: Juli 2025

Liebe Kunde, Patient und/oder (Fach)Arzt,

Lieber Kunde, Patient und/oder (Fach)Arzt, wir wollen Ihnen zu verschiedenen Diagnosen und Verletzungen einen Einblick in die Problematik, unser Vorgehen und unsere Behandlung geben. Hierfür beziehen wir uns auf wissenschaftliche Studien und unsere jahrelange Erfahrung. So können sie sich vorher schon besser informieren und offene Fragen oder mögliche Unsicherheiten klären.

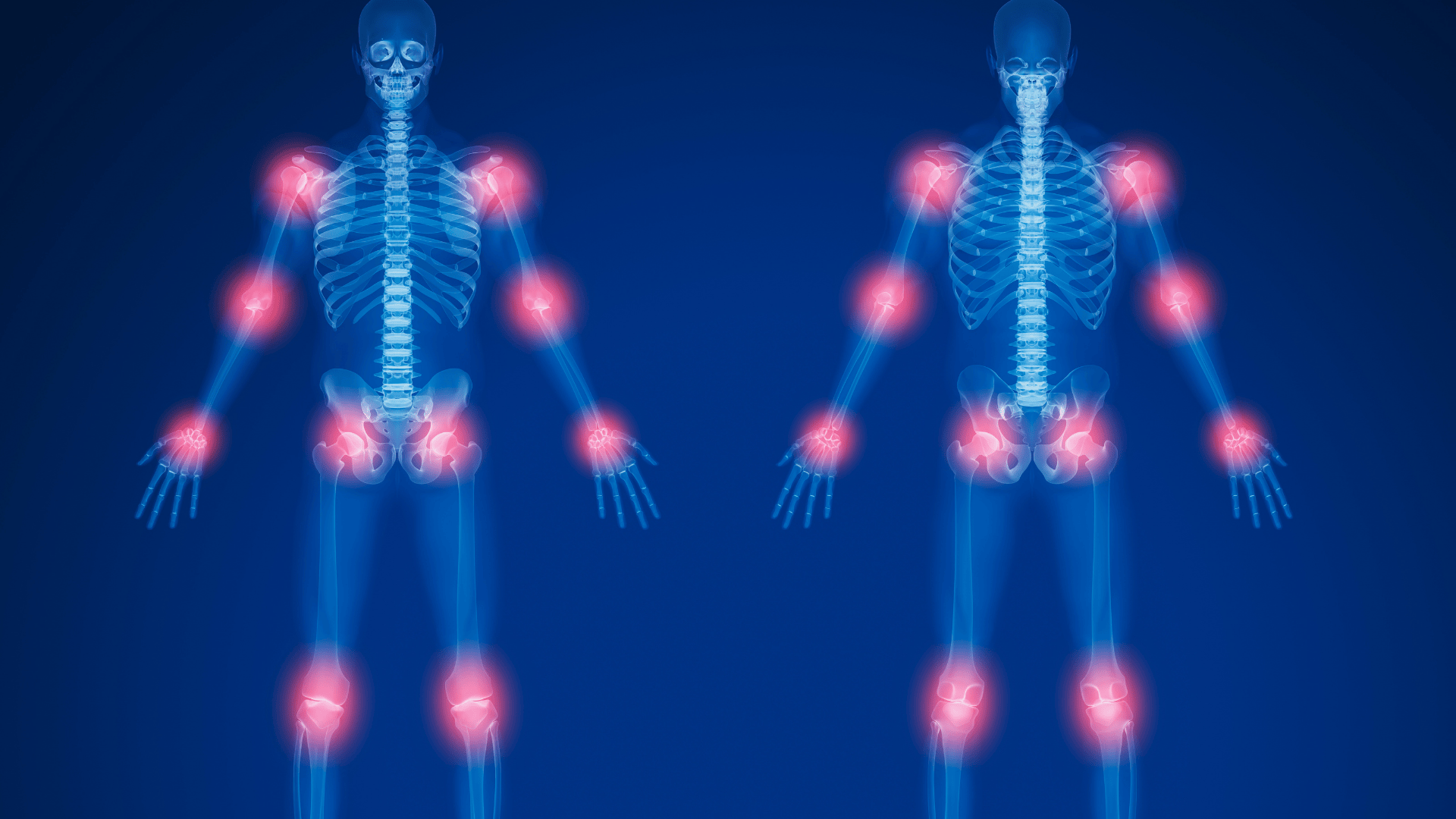

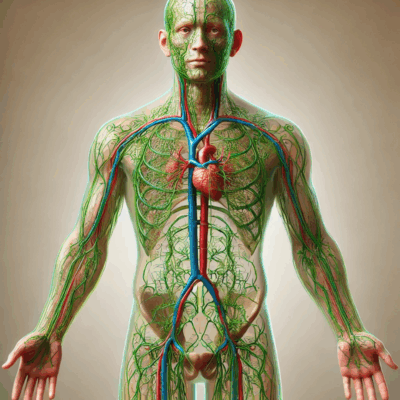

Beim Lymphödem unterscheidet man zwischen zwei grundlegenden Formen: dem primären und dem sekundären Lymphödem. Das sekundäre Lymphödem ist mit Abstand die häufigere Form und macht etwa 80 bis 90 % aller Lymphödeme aus. Es entsteht im Laufe des Lebens durch äußere Einflüsse wie Operationen (z. B. bei Brustkrebs), Bestrahlung, Tumorerkrankungen, Infektionen, Gefäßerkrankungen oder Traumata. Vor allem in Industrieländern ist das sekundäre Lymphödem weit verbreitet – häufig als Folge unseres Lebensstils und onkologischer Therapien.43 Bei Brustkrebspatientinnen, die eine Entfernung der Lymphknoten in der Achsel durchlaufen haben, liegt die Häufigkeit eines Lymphödems bei etwa 13 % – nach zusätzlicher Strahlentherapie steigt dieses Risiko auf 22 %. Wird ein Lymphknotenbefall in der Leiste operativ behandelt, entwickeln etwa 15 % der Betroffenen ein Lymphödem.

Demgegenüber steht das primäre Lymphödem, das mit einer Häufigkeit von etwa 10 bis 20 % aller Lymphödeme deutlich seltener vorkommt. Es entsteht durch angeborene Fehlbildungen des Lymphsystems und kann bereits bei Geburt, in der Pubertät oder im Erwachsenenalter (meist vor dem 35. Lebensjahr) erstmals in Erscheinung treten. Die Häufigkeit liegt bei etwa 1,15 Fällen pro 100.000 Menschen unter 20 Jahren, wobei Frauen häufiger betroffen sind.

Insgesamt sind in Industriestaaten schätzungsweise bis zu 2 % der Bevölkerung von einem sekundären Lymphödem betroffen, wobei Frauen 4- bis 6-mal häufiger betroffen sind als Männer.

Diese Zahlen erscheinen auf den ersten Blick nicht sehr hoch, doch man geht davon aus, dass die Dunkelziffer deutlich höher ist – unter anderem, weil Lymphödeme häufig nicht oder spät erkannt oder als andere Erkrankungen fehlgedeutet werden. Zudem verändert sich das Risiko durch moderne Lebensgewohnheiten: Bewegungsmangel, Übergewicht und ein generell entzündungsfördernder Lebensstil gelten als zunehmend relevante Risikofaktoren. Nicht nur das Risiko, ein Lymphödem zu entwickeln, lässt sich beeinflussen – sondern auch die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein bestehendes Lymphödem verschlechtert. Viele Betroffene können durch gezielte Maßnahmen das Fortschreiten der Erkrankung verlangsamen oder sogar aufhalten. Im folgenden Text möchten wir deshalb gezielt darüber aufklären, was Sie selbst zur Stabilisierung Ihres Lymphödems beitragen können.

Wie die moderne Ernährung dein schön geplantes Leben frühzeitig zur Hölle macht!

Lesezeit: 21 MinutenTeilen: via Twitter auf Facebook auf LinkedIn