Multiple Sklerose

SIE HABEN ODER KENNEN JEMANDEN MIT MULTIPLER SKLEROSE?

Wir fassen auf dieser Seite alle wichtigsten Infos zusammen.

3300 Worte | 28 Minuten Lesezeit

Zuletzt Aktualisiert: Januar 2025

Lieber Kunde, Patient und/oder (Fach)Arzt,

wir möchten Ihnen Einblicke in verschiedene Diagnosen und Verletzungen geben. Hierfür nutzen wir wissenschaftliche Studien und unsere jahrelange Erfahrung, um Ihnen unser Vorgehen und unsere Behandlungsmethoden vorzustellen. So können Sie sich bereits im Vorfeld informieren und offene Fragen oder Unsicherheiten klären.

Multiple Sklerose (MS) ist eine chronisch-entzündliche Autoimmunerkrankung des zentralen Nervensystems. Als „Krankheit mit den tausend Gesichtern“ kann MS bei jedem Betroffenen unterschiedlich verlaufen und verschiedene Symptome hervorrufen. Weltweit leben etwa 2,8 Millionen Menschen mit MS, wobei die Häufigkeit der Erkrankung mit zunehmender Entfernung zum Äquator steigt. Obwohl bisher keine Heilung gefunden wurde, können moderne Behandlungsmethoden und eine Anpassung des Lebensstils die Symptome erheblich lindern und das Fortschreiten der Erkrankung verlangsamen.

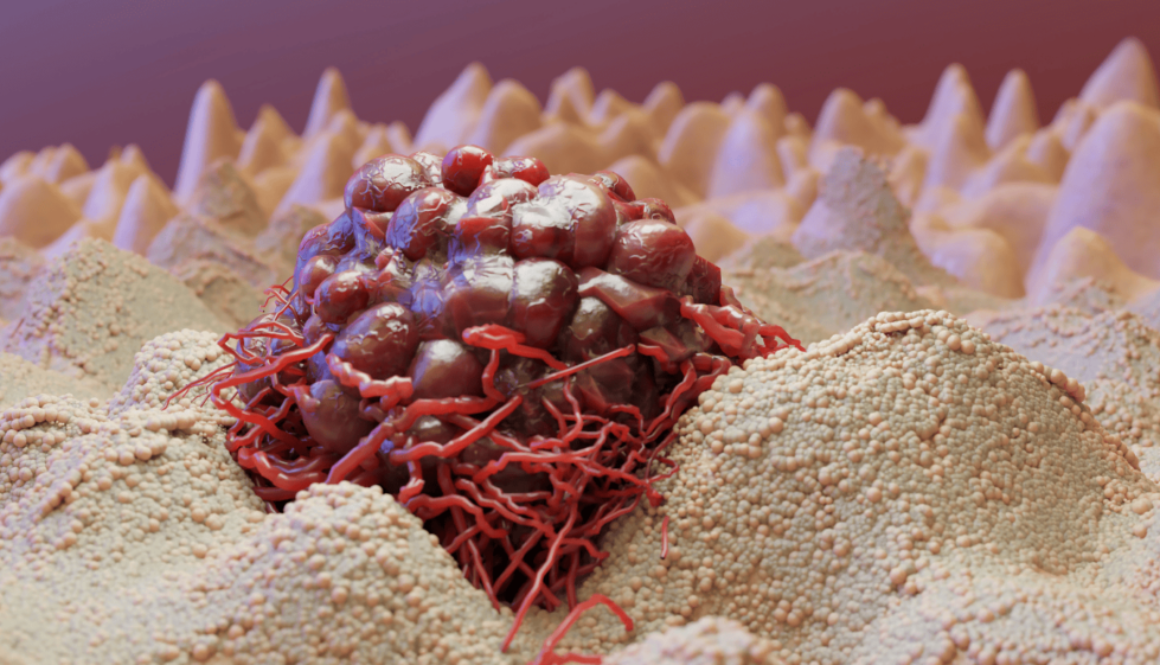

Krebs

SIE HABEN ODER KENNEN JEMANDEN MIT KREBS?

Wir fassen auf dieser Seite alle wichtigsten Infos zusammen.

3300 Worte | 28 Minuten Lesezeit

Zuletzt Aktualisiert: Januar 2025

Lieber Kunde, Patient &/oder (Fach-)Arzt,

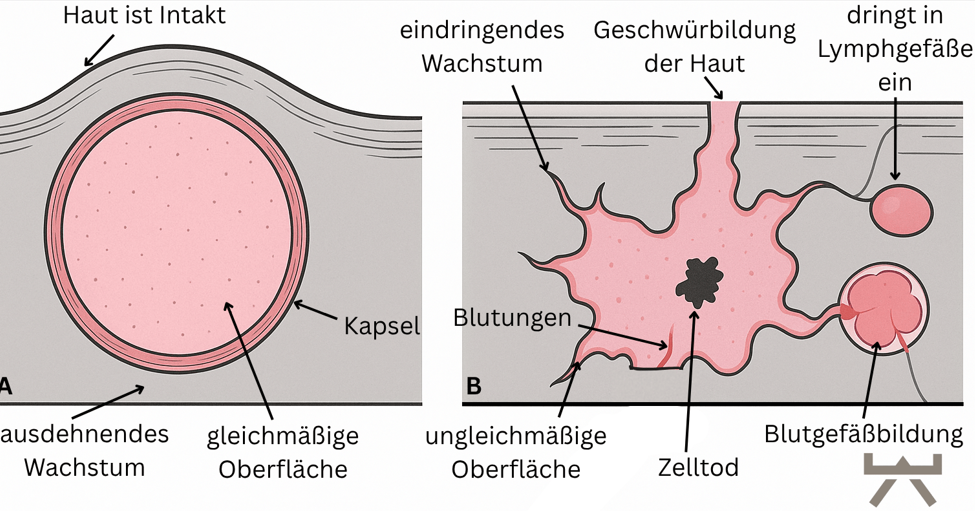

mit dieser Seite möchten wir Ihnen einen Einblick in das Themengebiet Krebs ermöglichen, bekannte Problematiken ansprechen und unser entsprechendes Vorgehen schildern, sowie unsere Behandlungsmethoden erläutern. Hierfür beziehen wir uns ausschließlich auf wissenschaftliche Studien und unsere jahrelange Erfahrung in der Praxis. Mit diesen Diagnoseseiten möchten wir Ihnen die Möglichkeit geben, sich bereits im Vorhinein besser über die Thematik zu informieren und offene Fragen oder mögliche Unsicherheiten klären zu können, um zu verstehen, was hinter den einzelnen kardiologischen Erkrankungen steckt.

Im Folgenden werden wir ihnen erklären, was Krebs ist, was dabei passiert, wie er entsteht und was sie dagegen tun können, präventiv sowie nach dem Auftreten der Erkrankung.

Craniomandibuläre Dysfunktion

SIE HABEN ODER KENNEN JEMANDEN MIT CMD PROBLEMEN?

Wir fassen auf dieser Seite alle wichtigsten Infos zusammen.

3300 Worte | 28 Minuten Lesezeit

Lieber Kunde, Patient &/oder (Fach-)Arzt,

mit dieser Seite möchten wir Ihnen einen Einblick in das Thema „Craniomandibuläre Dysfunktion“ geben. Dazu möchten wir Ihnen unser entsprechendes Vorgehen erläutern. Hierbei beziehen wir uns unter anderen auf wissenschaftliche Studien und unsere Erfahrung in der Praxis. Wir möchten Ihnen die Möglichkeit geben, sich bereits im Vorfeld besser über die Thematik zu informieren und offene Fragen oder bestehende Unsicherheiten zu klären, um so zu verstehen, was hinter diesem Beschwerde Bild steckt.

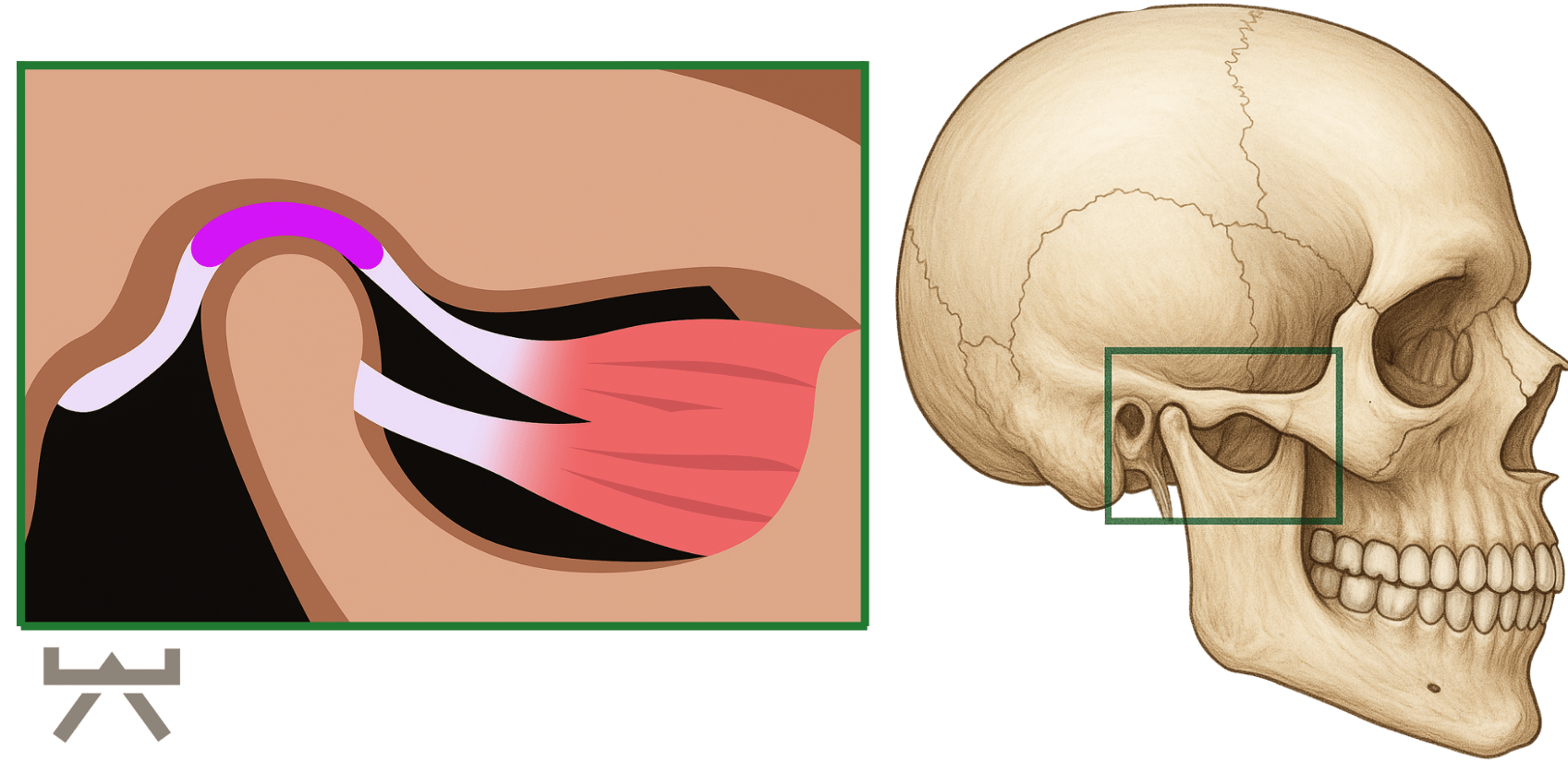

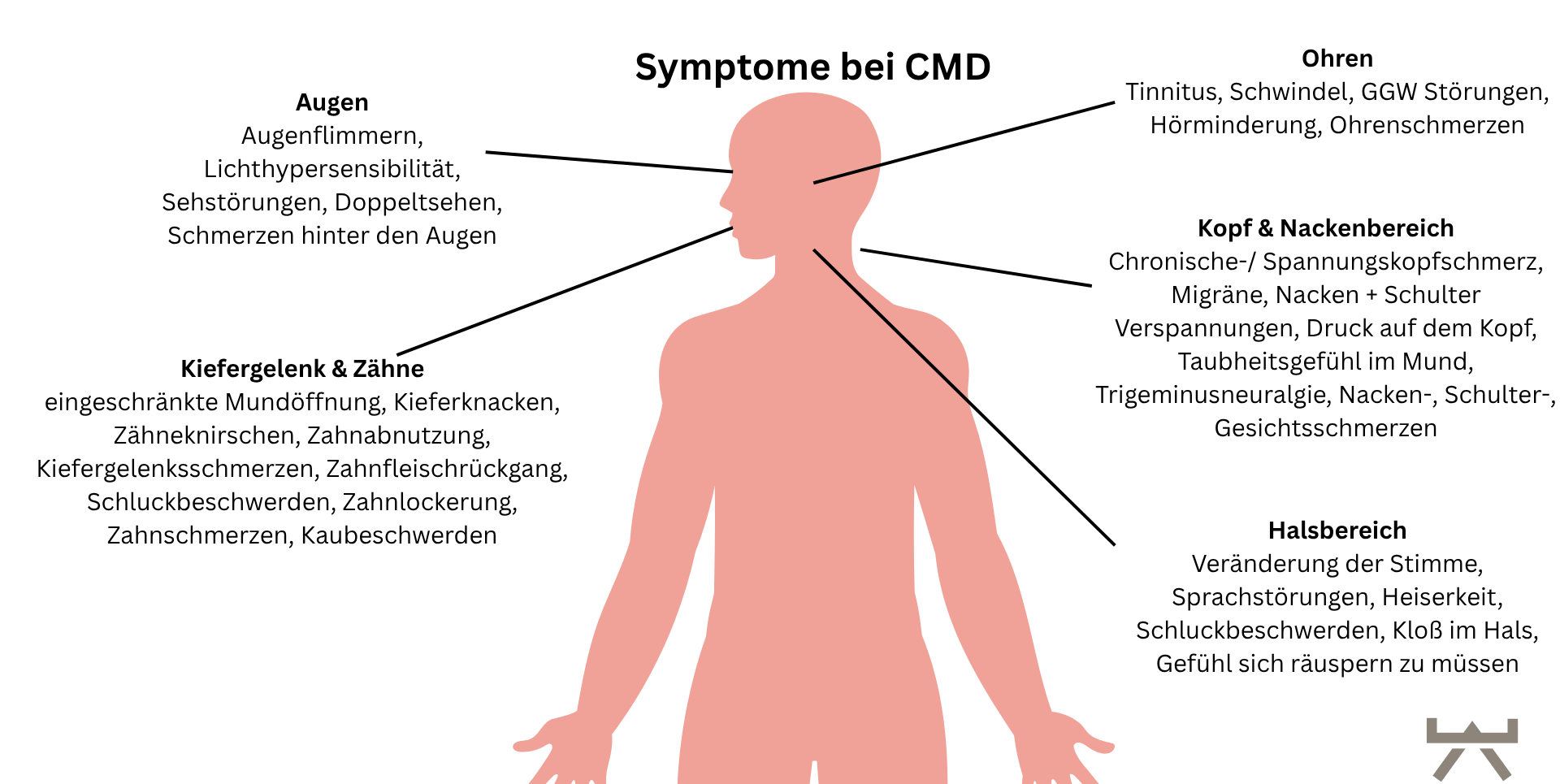

Craniomandibuläre Dysfunktion (CMD) bezeichnet eine Vielzahl von Beschwerden im Kieferbereich, die nicht nur den Kiefer betreffen, sondern auch Probleme wie Nacken-, Schulter- oder Kopfschmerzen verursachen können 3,4,9,13,16,25,30,31,43. Der Begriff stammt aus dem Lateinischen: „Cranium“ bedeutet Schädel, „Mandibula“ Unterkiefer und „Dysfunktion“ Funktionsstörung.

CMD ist jedoch keine spezifische Diagnose, sondern ein Überbegriff für eine Sammlung von Symptomen, die häufig miteinander zusammenhängen 3,4,9,13,16,25,30,31,43,47,52. Diese Symptome können auf Probleme der Kaumuskulatur, der Kiefergelenke oder Zahnfehlstellungen hinweisen, werden aber oft durch zusätzliche Faktoren wie Stress oder psychische Belastungen beeinflusst 13,16,17,31,32,39,41,42.

Neue Forschungen zeigen, dass CMD nicht ausschließlich durch körperliche Ursachen ausgelöst wird 4,5,14,17,41. Psychische und funktionelle Faktoren spielen eine ebenso große Rolle. CMD entsteht häufig durch ein Ungleichgewicht im Körper, das durch Stress, Verhaltensmuster oder emotionale Belastungen verstärkt wird. 3,4,5,9,13,14,16,17,31,32,39,41,42

Studien schätzen, dass 3–12 % der erwachsenen Bevölkerung an CMD leiden, und die Zahlen nehmen zu 3,4,6,13,14,15,16,17. Besonders betroffen sind Frauen, die bis zu viermal häufiger Symptome zeigen als Männer. Dieser Unterschied liegt nicht unbedingt an körperlichen Faktoren, sondern wird eher durch Stress, Hormone und genetische Veranlagungen erklärt 4,7,9,10,11,12,17. Junge Erwachsene zwischen 25 und 34 Jahren, die häufig unter hohem Stress stehen, gehören ebenfalls zu den Risikogruppen 4,13,17,41,45.

Obwohl CMD oft auf Beschwerden im Kieferbereich hinweist, ist es wichtig zu betonen, dass diese Symptome nicht zwingend auf Schäden oder Veränderungen an den Kiefergelenken oder -muskeln zurückzuführen sind. Vielmehr handelt es sich um eine komplexe Reaktion des Körpers auf innere und äußere Stressfaktoren. CMD ist daher kein eigenständiges Krankheitsbild, sondern eine Beschreibung eines vielfältigen und individuell unterschiedlichen Beschwerde Bildes.

Entzündungshemmende Ernährung

SIE HABEN ODER KENNEN JEMANDEN MIT ENTZÜNDUNGEN?

Wir fassen auf dieser Seite alle wichtigsten Ernährungstipps zusammen.

3300 Worte | 28 Minuten Lesezeit

Zuletzt Aktualisiert: Januar 2025

Lieber Kunde, Patient und/oder (Fach)Arzt,

in diesem Artikel möchten wir sie über das Thema Entzündungshemmende Ernährung aufklären.

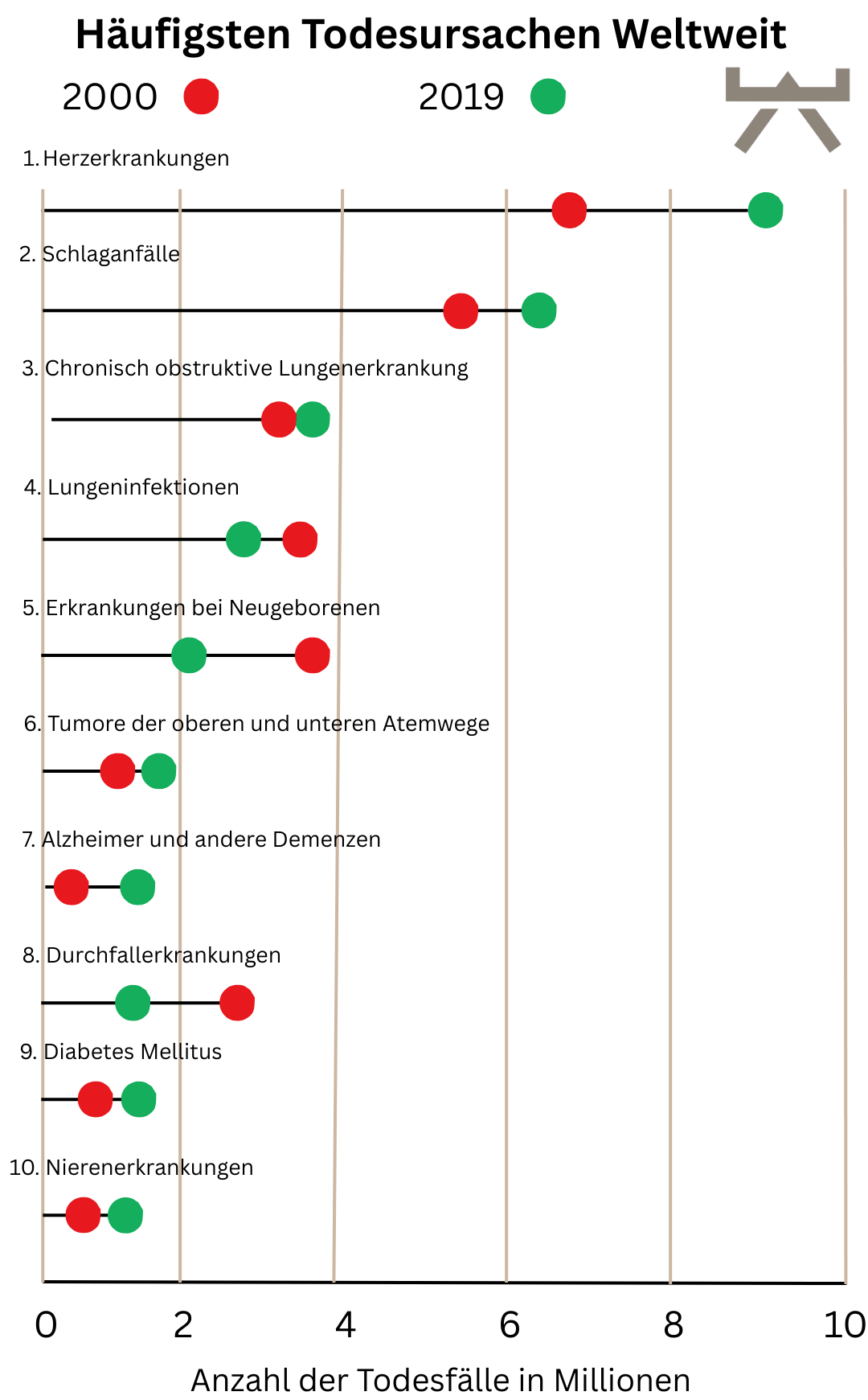

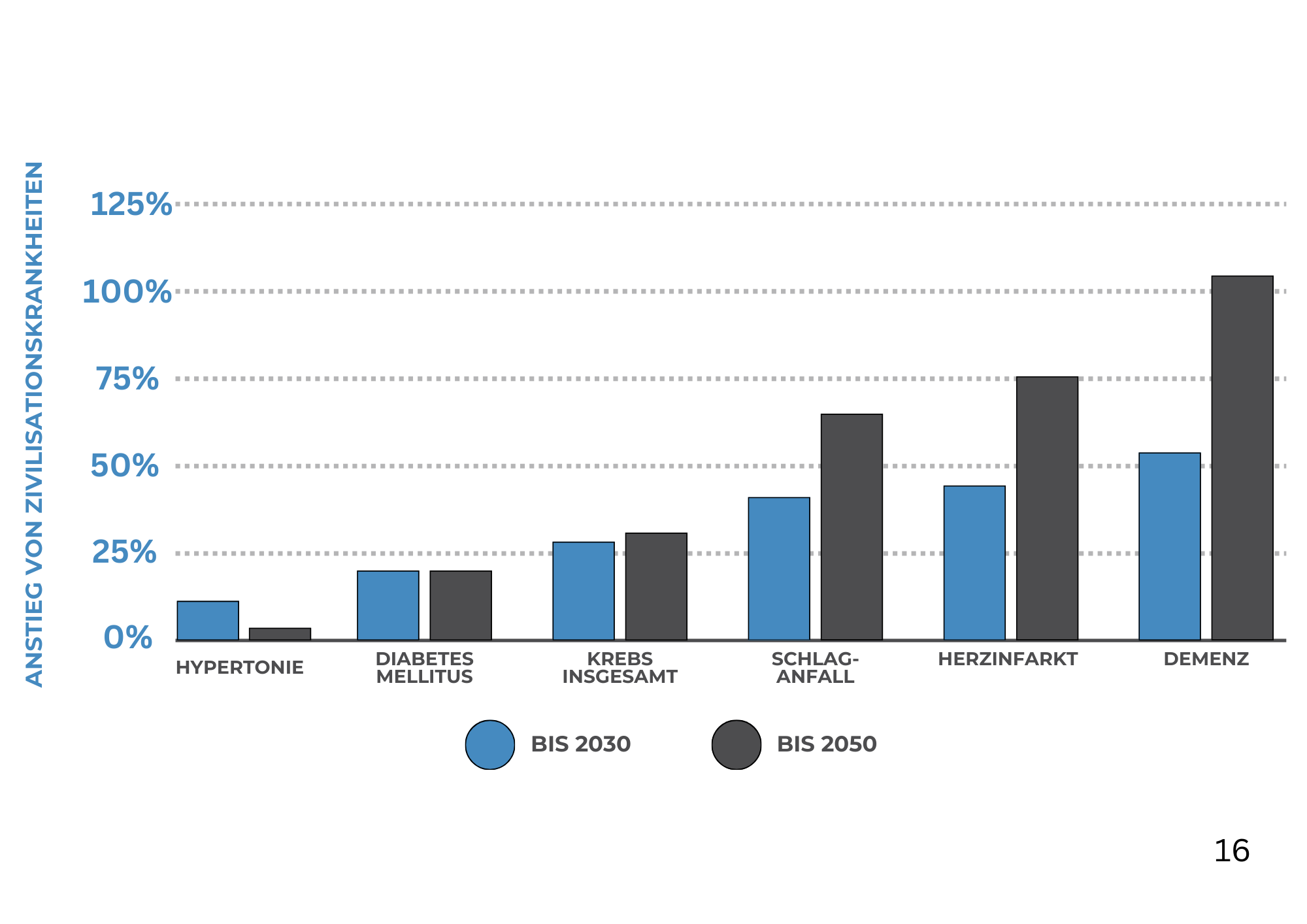

Entzündungen sind eins der größten Gesundheitlichen Probleme der heutigen Zeit. Viele Erkrankungen aus allen Medizinischen Bereichen haben ihre Ursache genau hier. Ob Tennisarm, Schleimbeutelentzündung, Arthrose, Krebs oder auch Neurologische Erkrankungen wie Multiple Sklerose und Schlaganfälle.3 Auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Gefäßverkalkungen (Arteriosklerose) bis hin zum Herzinfarkt.2 Sogar Psychische Erkrankungen wie Depressionen, Demenz oder Schizophrenie.1 All diese Erkrankungen haben als Basis das Grundlegende Problem. Die Chronische Entzündung.

Dabei klingt die Prävention gegen Entzündungen einfach: ausreichend Schlaf, Stressmanagement, Bewegung und eine gesunde Ernährung. Doch was heißt gesunde Ernährung? Was darf ich essen und was lasse ich besser und inwiefern hat das jetzt Einfluss auf meine chronischen Entzündungen?

Herzerkrankungen

SIE HABEN ODER KENNEN JEMANDEN MIT EINER HERZERKRANKUNG?

Wir fassen auf dieser Seite alle wichtigsten Infos zusammen.

3300 Worte | 28 Minuten Lesezeit

Zuletzt Aktualisiert: Januar 2025

INHALTSVERZEICHNIS

Lieber Kunde, Patient und/oder (Fach)Arzt,

Mit dieser Seite möchten wir ihnen einen Einblick in das Thema der Herzerkrankungen gewähren, auf dessen Problematik verweisen, unser entsprechendes Vorgehen schildern und unsere Behandlungsmethode erläutern. Hierfür beziehen wir uns ausschließlich auf wissenschaftliche Studien und unsere jahrelange Erfahrung in der Praxis. Wir möchten Ihnen die Möglichkeit geben, sich bereits im Vorhinein besser über die Thematik zu informieren um offene Fragen oder mögliche Unsicherheiten klären zu können, um so zu verstehen, was eigentlich hinter dieser Diagnose steckt.

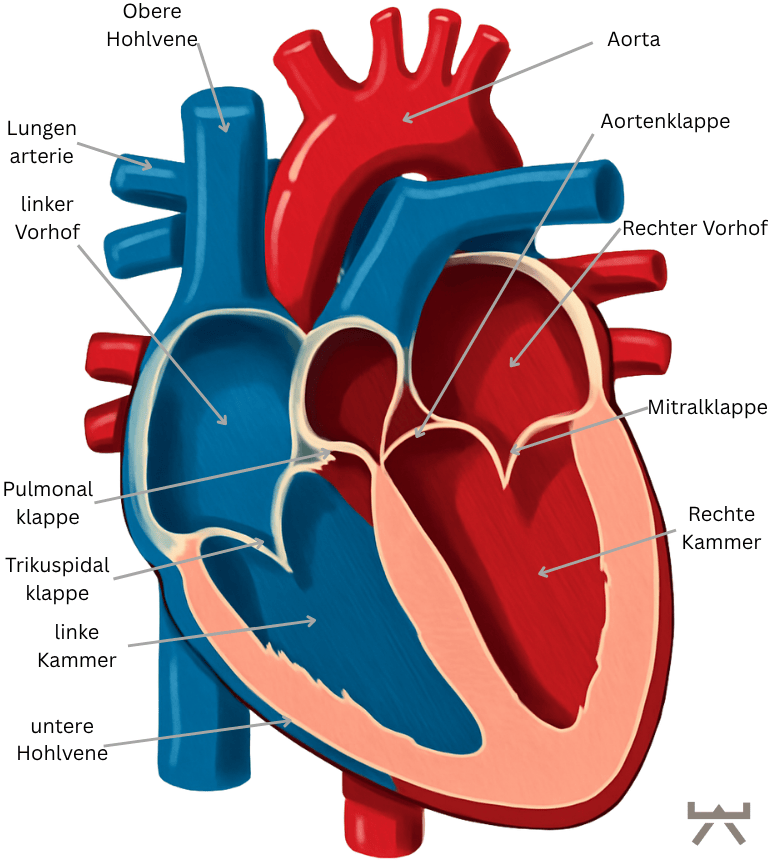

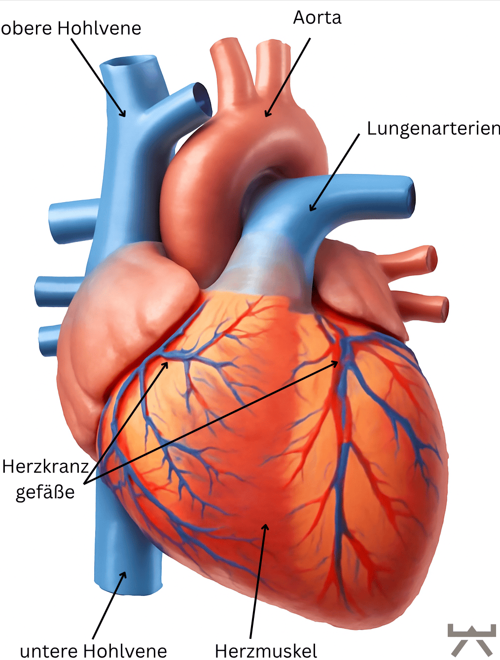

Unser Herz ist ein wahres Wunderwerk der Natur. Es arbeitet unermüdlich, Tag und Nacht, ohne eine Sekunde Pause. Durch seine beständige Tätigkeit sorgt es dafür, dass unser Körper mit lebensnotwendigem Sauerstoff und wichtigen Nährstoffen versorgt wird. Das Herz ist der Motor unseres Kreislaufs: Es schlägt etwa 60 bis 80 Mal pro Minute, was mehr als 100.000 Schlägen pro Tag, rund 42 Millionen Schlägen pro Jahr und etwa 3,5 Milliarden Schlägen im Laufe eines Lebens entspricht.

Dank seiner enormen Leistungsfähigkeit pumpt das Herz in jeder Minute etwa 5 bis 6 Liter Blut durch unseren Körper, das sind etwa 8.000 Liter täglich! Um diese beeindruckende Aufgabe zu erfüllen, ist das Herz äußerst komplex aufgebaut und benötigt besonderen Schutz.

Der Blutkreislauf ist entscheidend für unsere Gesundheit. Bereits nach nur fünf bis zehn Sekunden ohne Blutversorgung, etwa nach einem Herzinfarkt, beginnen die Nervenzellen im Gehirn, ihre Funktion einzustellen. Nach weiteren drei bis fünf Minuten ohne Sauerstoff beginnen diese Zellen abzusterben, was zu dauerhaften Schäden im Gehirn führen kann.

Studien zeigen, dass etwa 40 % der Patienten, die einen Herzinfarkt erleiden, an den Folgen sterben. Das unterstreicht die immense Bedeutung, die das Herz für unser Leben hat.

Deshalb ist es so wichtig, gut auf die Herzgesundheit zu achten. Eine gesunde Lebensweise, regelmäßige Bewegung und eine ausgewogene Ernährung können helfen, das Herz zu schützen und seine Funktion über viele Jahre hinweg zu erhalten.1

Unser Herz ist ein erstaunlich komplexes Organ, aber wir möchten Ihnen seine Funktion so einfach wie möglich erklären.